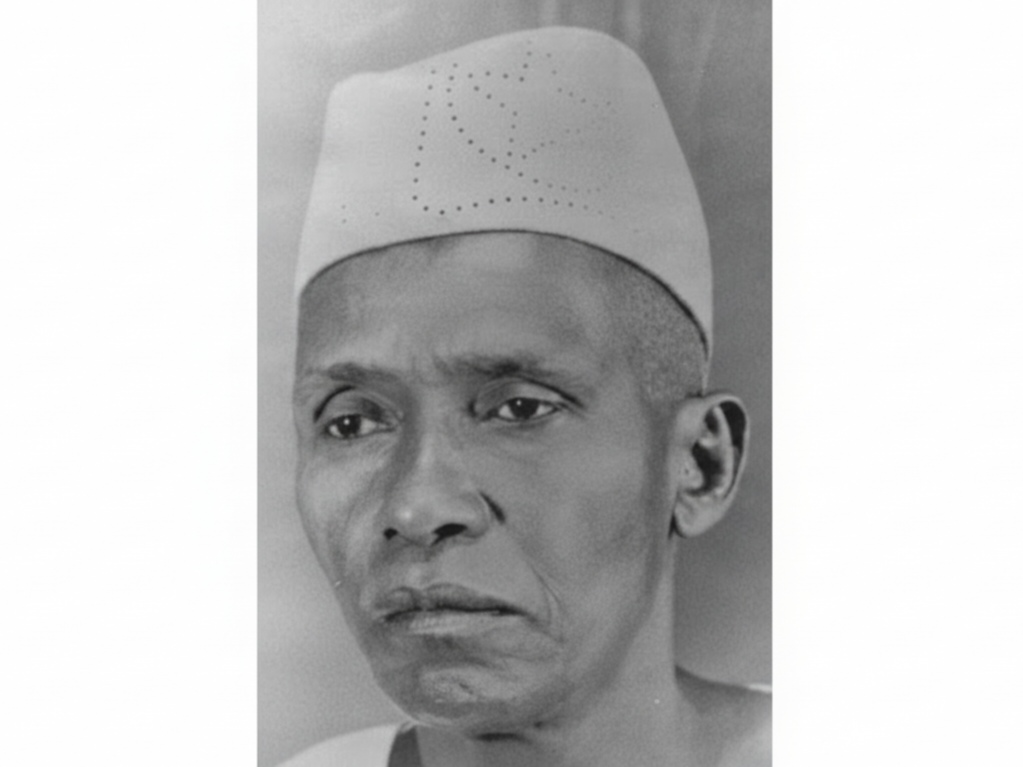

Né le 11 février 1912, Ahmed Koulamallah incarne l’une des figures politiques les plus marquantes du Tchad colonial et des premières heures de l’indépendance. Charismatique et audacieux, il fut à la fois leader religieux influent de la confrérie Tijaniyya et acteur politique visionnaire, précurseur d’un nationalisme tchadien affirmé.

Issu d’une lignée illustre, Koulamallah était le fils d’un riche commerçant d’origine yéménite venu enseigner l’islam au Soudan, dans la région du Dongola. Sa mère, Méram Fatimé Afadée, était princesse du royaume du Baguirmi. Ce double héritage, spirituel et royal, lui conféra une stature singulière dans la société tchadienne de son temps. Petit-fils du sultan Abd ar-Rahman Gawrang II, il appartenait à une dynastie qui, avec les royaumes du Kanem-Bornou et du Ouaddaï, forma les piliers historiques du Tchad.

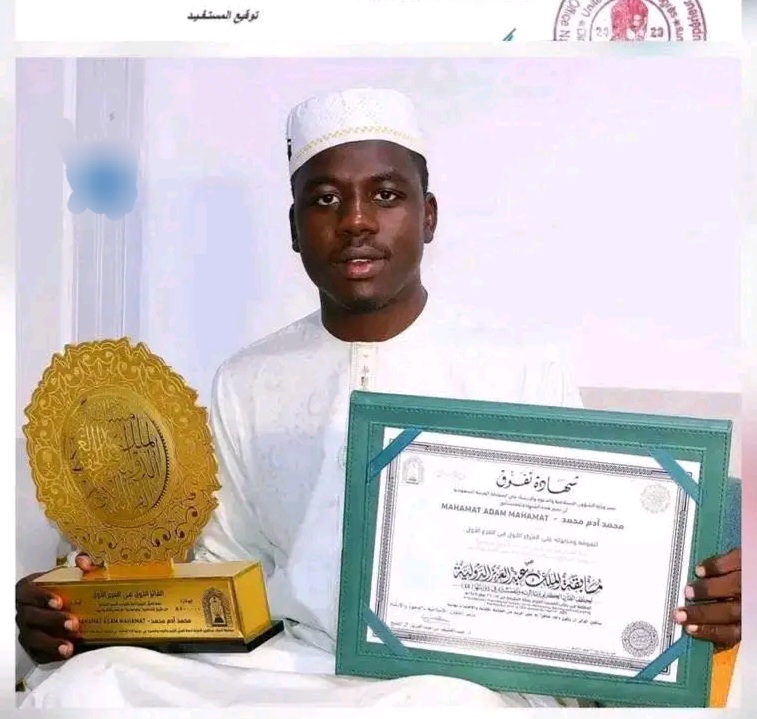

Père d’Abderaman Koulamallah, il fit son entrée en politique en 1950 en fondant le Parti socialiste du Tchad, rebaptisé trois ans plus tard Mouvement socialiste africain (MSA), affilié à la Section française des ouvriers internationaux (SFIO). Alliant noblesse et engagement socialiste, il s’imposa comme un porte-voix des élites du Chari-Baguirmi et du Kanem.

Des alliances mouvantes et un idéal politique

Après sa défaite aux élections territoriales de 1957, Koulamallah resta dans l’opposition. En 1959, il s’allia à Gontchomé Sahoulba pour fonder le Mouvement populaire tchadien (MPT). Ce mouvement joua un rôle décisif dans la chute du gouvernement de Gabriel Lisette le 11 février 1959.

Sahoulba prit alors la tête d’un gouvernement provisoire à majorité nordiste — une situation qui attisa les tensions régionales. Peu après, Koulamallah s’allia de nouveau à Lisette pour renverser Sahoulba. Le 13 mars 1959, il forma son propre gouvernement.

Son premier acte symbolique marqua les esprits : il conduisit ses ministres, musulmans et non musulmans, à la mosquée pour une prière commune, avant de décréter l’arabe comme langue officielle de travail, aux côtés du français. Ce geste fort traduisait sa volonté d’un Tchad unifié, ancré dans ses racines et ouvert au dialogue des cultures.

L’épreuve de la prison et la fidélité à ses convictions

L’ascension de François Tombalbaye après l’indépendance du 11 août 1960 relégua Koulamallah à nouveau dans l’opposition. En 1962, le parti unique fut instauré, et les voix dissidentes muselées. En 1963, il fut arrêté, avant de s’évader grâce à l’aide de ses proches du Baguirmi, en traversant le fleuve Chari pour gagner le Cameroun.

Mais son exil fut de courte durée : livré aux autorités tchadiennes, il fut incarcéré pendant onze longues années, jusqu’à la chute du régime Tombalbaye en 1975. Malgré l’épreuve, Koulamallah resta fidèle à ses idéaux de justice et d’émancipation.

Un héritage politique et spirituel durable

Décédé en 1995 dans sa résidence d’Ambassatna, à N’Djamena, Ahmed Koulamallah laisse derrière lui un héritage complexe, mais profondément ancré dans l’histoire nationale.

Pionnier du mouvement anticolonial au Tchad, il fut sans doute l’un des premiers à remettre ouvertement en cause la domination coloniale française, ouvrant la voie à une conscience politique nationale.

Sources : Wikipedia et autres documents historiques.